Orchideen sind anders

In vielerlei Hinsicht. Aber im Vergleich zu einer Lilie lässt sich zeigen, was alle Arten der Pflanzenfamilie der Orchideen gemeinsam haben.

Die hier links abgebildete Madonnen-Lilie (Lilium candidum) aus Nordgriechenland hat sechs Blütenblätter, sechs Pollen tragende Staubblätter und einen Stempel für die Befruchtung mit Pollen. Die Licht-Ragwurz (Ophrys lucis) daneben hat ebenfalls sechs Blütenblätter, von denen eines aber besonders geformt ist, als Lippe gestaltet ist. Diese bildet im Zentrum der Blüte eine Säule mit den Staubblättern (Antheren), die den in Pollinien gebündelten Pollen tragen. Darunter befindet sich am Eingang einer Öffnung der als Stigma bezeichnete Bereich für die Befruchtung. Sowohl Lilien als auch Orchideen haben jeweils drei äußere Blütenblätter (Sepalen) und drei innere Blütenblätter (Petalen) - allerdings werden nur zwei so genannt. das dritte Petal ist zur Lippe geformt.

Orchideen sind den meisten als exotische Boten aus den Tropen bekannt. Sie sind aber auch in Europa zu finden - überall dort, wo ihre Ansprüche an Boden, Licht und Klima erfüllt sind. Wo unsere Lebens- und Wirtschaftsweisen ihnen noch ein wenig Platz gelassen haben.

Die Bestandsentwicklung der europäischen Orchideen ist ein Frühwarnindikator für Umwelt und Klima. Während einige kaum gefährdet sind oder sich sogar ausbreiten können, sind andere Arten akut bedroht von Straßen- und Siedlungsbau, Landwirtschaft, Freizeitindustrie oder von der Klimakrise.

Herbarien

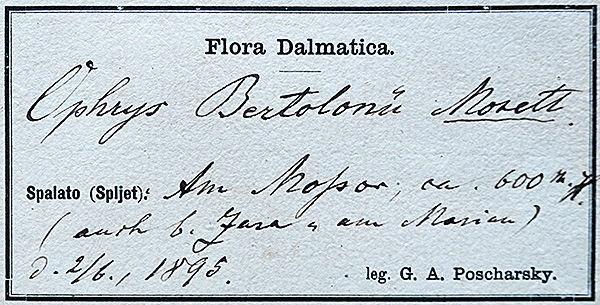

Für die genaue Bestimmung und Abgrenzung von Arten sind die Typusbelege in Herbarien wichtig.

In früheren Jahrhunderten haben Botaniker Herbare angelegt, um die in einer bestimmten Region lebenden Pflanzen zu erfassen und zu studieren.

Sorgfältig haben sie Namen, Fundort und Datum zu der aus der Natur entfernten Pflanze notiert:

Solche Typusbelege sind von zentraler Bedeutung, wenn es darum geht, welche Pflanze genau bei der wissenschaftlichen Erstbeschreibung gemeint war. Die dafür gesammelte und gepresste Pflanze wird als Holotypus bezeichnet und idealerweise in einem allgemein zugänglichen Herbarium einer wissenschaftlichen Institution hinterlegt. Ansonsten ist es nicht mehr sinnvoll, Belegbücher mit getrockneten Pflanzen zu erstellen. An ihre Stelle sind Fotosammlungen im Netz getreten - miramis.de zeigt vor allem europäische Orchideenarten in Exkursionsberichten. Diese Website will so auch dokumentieren, wie wichtig es ist, die Standorte dieser besonderen Pflanzen zu schützen. Hier findet sich auch die oben im Herbar dokumentierte Pflanze:

Stellung in der Pflanzenwelt

Orchideen (Orchidaceae) gehören zu den einkeimblättrigen Pflanzen (Monocotyledonen) - das ist die kleinere Hauptgruppe des Pflanzenreichs (die meisten Pflanzen gehen aus zwei Keimblättern hervor). Aber mit rund 20.000 Arten, die von der Botanik in rund 750 Gattungen eingeteilt werden, sind die Orchideen eine der vielfältigsten Pflanzenfamilien - etwa 7 bis 10 Prozent aller Arten von Blütenpflanzen gehören zu den Orchideen. Sie besiedeln mit Ausnahme der Polargebiete, der Wüsten und Ozeane alle Regionen der Erde, besonders reichhaltig die der Tropen und Subtropen. Von dort kommen zahlreiche Züchtungen. Dabei wachsen auch in Europa je nach Abgrenzung etwa 500 Arten. Pierre Delforge schreibt in seinem Guide des orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient, die Orchideen seien les témoins superbes et menacés d'une nature qui meurt, par l'insolent succés démographique de l'espèce humaine, also die stolzen und bedrohten Zeugen einer Natur, die stirbt, wegen des anmaßenden demographischen Erfolgs der menschlichen Art.

Einkeimblättrig sind auch die Liliengewächse (Liliaceae), aus denen die Orchideen entwicklungsgeschichtlich vermutlich hervorgegangen sind. Dies zeigt sich im ähnlichen Aufbau der Blüte. Orchideen gehören zu den jüngeren Pflanzenfamilien in der Geschichte der Evolution. Sie sind vor schätzungsweise 20 bis 30 Millionen Jahren aufgetaucht - die ersten anderen einkeimblättrigen Arten gab es hingegen schon vor 100 Millionen, die ersten zweikeimblättrigen Arten sogar vor 150 Millionen Jahren. Die ältesten Pflanzen sind Nadelbäume, die anhand von Fossilien bereits vor 300 Millionen Jahren nachgewiesen werden können. Die älteste fossile Orchidee, die in Deutschland (im Bodenseeraum) gefunden wurde, wuchs vor etwa 15 Millionen Jahren.

Die in Europa wachsenden Orchideen gehören zu den terrestrischen Arten oder Geophyten, sie wachsen auf dem Boden. Der größere Teil gehört jedoch zu den Epiphyten, die auf Bäumen oder anderen organischen Unterlagen "aufsitzen" - daher spricht man auch von "Aufsitzerpflanzen". Die meisten tropischen Orchideen sind Epiphyten. Daneben gibt es noch lithophytische Orchideen, die auf Felsgestein wachsen.

Die europäischen Orchideen stehen ein bis zwei Monate in voller Blüte. Viele Arten (etwa bei den Gattungen Dactylorhiza, Orchis und Epipactis) sind im Herbst und Winter gar nicht sichtbar; ihre Knollen oder Rhizome treiben erst im Frühjahr wieder neue Blätter aus. Andere Arten (etwa der Gattung Ophrys) überwintern mit ihren Blattrosetten. Alle Orchideen sind mehrjährig (perennierend).

Taxonomie und Literaturauswahl

Seit 1970 hat sich die Zahl der in Europa neu bestimmten Orchideenarten etwa verdreifacht. Dabei ist die als Taxonomie bezeichnete Benennung und Abgrenzung der Arten immer wieder Gegenstand kontroverser Debatten. In jüngster Zeit haben genetische und molekularbiologische Untersuchungen zu einer Neubewertung bei der Abgrenzung der Arten und Gattungen geführt. Dabei kam es zu einigen Änderungen von älteren Bezeichnungen, die sich jahrhundertelang allein nach morphologischen Gesichtspunkten gerichtet haben, also nach der äußeren Gestalt und Struktur der Pflanzenteile. Gleichwohl gibt es leider keinen gemeinsamen Nenner zur wissenschaftlichen Benennung von Orchideenarten - auch im 21. Jahrhundert wurden dafür unterschiedliche taxonomische Systeme aufgestellt. Die Beschreibungen auf miramis.de folgen zumeist den Arbeiten der Botaniker und Botanikerinnen Horst Kretzschmar, Wolfgang Eccarius, Helga Dietrich, Richard Bateman, Pierre Delforge, Helmut Presser und Karel Kreutz.

Wertvolle Hilfe geben unter anderem die folgenden Werke.

Der von den Arbeitskreisen Heimische Orchideen (AHO) herausgegebene Band Die Orchideen Deutschlands (Uhlstädt-Kirchhasel 2005) ist schon etwas älter, aber immer noch eine grundlegende und ausführliche Darstellung.

In der vierten Auflage von 2016 werden mehr als 600 Arten beschrieben. Der Autor folgt der Aufteilung der Gattung Anacamptis in die Gattungen Paludorchis, Anteriorchis, Herorchis und Vermeulenia, wie sie Daniel Tyteca und Erich Klein 2008 vorgenommen haben. Zuvor hatten Richard Bateman, Alec M. Pridgeon und Mark Wayne Chase die Gattung Anacamptis im Jahr 1997 neu gefasst. Das Werk, in der Selbstdarstellung die "bible des orchidophiles", ist 1994 zum ersten Mal erschienen. Weitere Auflagen folgten 2001 und 2005.

Dieser umfangreiche Guide ist 2024 erschienen und stellt eine - mit Blick auf das angekündigte mehrbändige Werk des Autors - kompakte, aber immer noch gewichtige Übersicht dar. Der Autor Karel Kreutz hat sich entschieden, auf Unterarten zu verzichten. Somit werden alle Orchideen des behandelten Gebiets auf Artebene dargestellt, mit zahlreichen Fotos und Angaben zu den wissenschaftlichen Beschreibungen. Kreutz folgt dem System von Tyteca und Klein, nennt als Synonyme aber auch die anderen Artbezeichnungen.

Das 2021 erschienene Taschenbuch stellt 514 Arten und 119 Unterarten vor und eignet sich gut als Bestimmungsbuch für unterwegs.

Die Monographie zu diesen drei Gattungen ist 2007 erschienen und stellt ihre Arten mit Verbreitungskarten und Bestimmungsschlüsseln vor. Die Autoren folgen dem taxonomischen Konzept von Richard Bateman, Alec M. Pridgeon und Mark Wayne Chase aus dem Jahr 1997 und erläutern die diesem zugrunde liegenden molekulargenetischen Erkenntnisse.

Wolfgang Eccarius hat 2016 diese Monographie zur Gattung Dactylorhiza vorgelegt.